目次

このようなお悩みはありませんか?

✔︎肩こり・首こりを伴う痛み

✔︎1日を終える頃(夕方など)痛みが出る

✔︎デスクワーク(PC作業など)が多く慢性的に頭痛である

✔︎頭痛のたびに痛み止めを飲むがあまり効果がない

✔︎朝起きた時点で頭痛がする

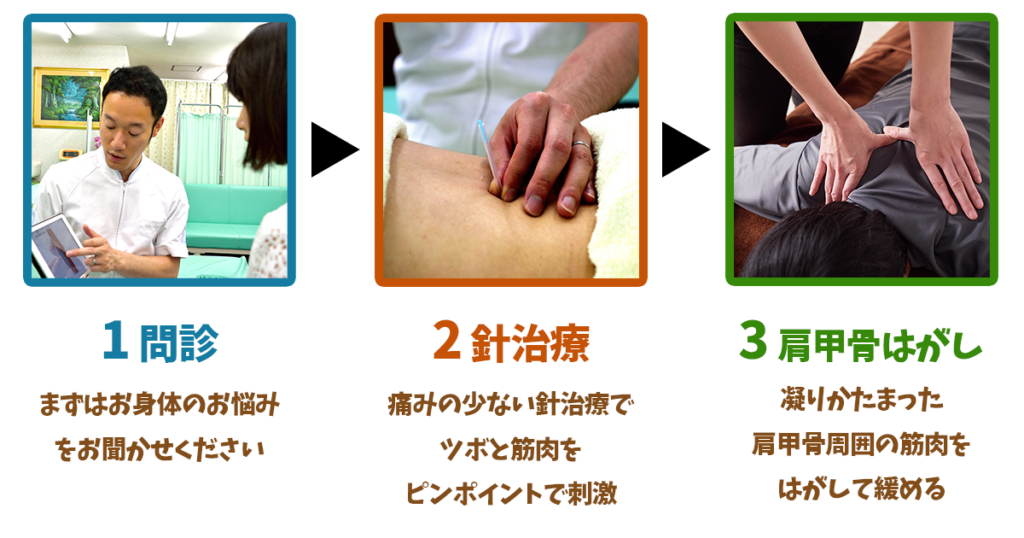

はなやま鍼灸整骨院の施術の流れ(頭痛スッキリ改善コース)

頭痛とは

- 頭部の痛み: 頭痛では、頭部の特定の部位や広範囲に痛みを感じることがあります。痛みの強さや場所は個人によって異なります。

- 痛みの性質: 頭痛の痛みは鈍い痛み、圧迫感、ピリピリとした痛み、ズキズキする痛みなど、さまざまな性質を持つことがあります。

- 持続性: 頭痛は一時的なものから長時間続くものまでさまざまです。一部の頭痛は一時的で短時間で治まることがありますが、他の頭痛は数時間から数日間、さらには数週間以上続くこともあります。

- 付随する症状: 頭痛には他の症状が伴うことがあります。吐き気や嘔吐、光や音に敏感になること、目の充血、集中力の低下などが見られることがあります。

- 日常生活への影響: 頭痛は日常生活に影響を与えることがあります。活動の制限、集中力や思考力の低下、睡眠の障害、気分の変化などが見られることがあります。

頭痛の原因

- 緊張やストレス: 長時間の緊張やストレスは、頭痛の一般的な原因です。筋肉の緊張や血流の変化が頭痛を引き起こすことがあります。

- 物理的な要因: 頭部への外傷、姿勢の悪さ、長時間の同じ姿勢など、物理的な要因も頭痛の原因になることがあります。

- 睡眠の問題: 不十分な睡眠、睡眠の質の低下、寝具の不適切さなどが頭痛を引き起こすことがあります。

- 飲食物や飲み物: 特定の食べ物や飲み物(例:チーズ、チョコレート、アルコール、カフェインなど)が頭痛を引き起こすことがあります。

- 環境要因: 明るい光、強い音、においの刺激、気温の変化などの環境要因も頭痛のトリガーとなることがあります。

- ホルモン変化: 女性の場合、月経周期やホルモンの変動が頭痛を引き起こすことがあります。

- 薬物: 特定の薬物や医薬品の副作用として頭痛が現れることがあります。

- 眼や歯の問題: 眼の疲労や視力の問題、歯の問題(例:歯ぎしり)が頭痛を引き起こすことがあります。

頭痛の症状

- 頭部の痛み: 頭痛の主な症状は頭部の痛みです。痛みの強さや場所は人によって異なります。一部の場合、頭全体を包むような鈍い痛みがあり、他の場合では特定の頭部の一部に限定された痛みがあります。

- 痛みの性質: 頭痛の痛みにはさまざまな性質があります。鈍い痛み、圧迫感、頭を突き抜けるような痛み、ズキズキする痛み、重さを感じる痛みなどがあります。

- 付随する症状: 頭痛には他の症状が伴うことがあります。吐き気や嘔吐、光や音に敏感になること、目の充血、集中力の低下、めまい、倦怠感などが一緒に現れることがあります。

- 頭痛の頻度と持続時間: 頭痛の頻度や持続時間も症状の一部です。一部の頭痛は一時的なもので、数時間から数日間続くことがあります。他の場合、頭痛は慢性的になり、数週間から数か月にわたって持続することがあります。

- 日常生活への影響: 頭痛は日常生活に影響を与えることがあります。頭痛のために仕事や学校に集中できない、日常の活動が制限される、社交活動やレジャー活動が制約されるなどの影響が出ることがあります。

頭痛に対しての鍼灸施術のメリット

- 症状の緩和: 鍼灸治療は頭痛の症状を緩和する効果があります。鍼灸による刺激や刺激点の選択によって、痛みや緊張が和らぎ、頭痛が軽減されることがあります。

- 無副作用: 鍼灸は自然療法であり、薬物を使用しないため、副作用の心配がありません。薬物療法による副作用に敏感な方や、薬物への依存を避けたい方にとって、鍼灸治療は安全な選択肢となります。

- 総合的なアプローチ: 鍼灸は総合的なアプローチを取ることができます。頭痛の原因や症状に対して、個別に合わせた鍼灸の施術や補完療法(お灸、マッサージ、指圧など)を組み合わせることで、より総合的な効果を期待できます。

- ストレス緩和: 鍼灸治療はリラクゼーション効果があり、ストレスの軽減にも寄与します。頭痛の一因となるストレスや緊張の緩和によって、頭痛の改善が期待されます。

- 個別に合わせた治療: 鍼灸治療は個別の状態に合わせた施術が可能です。鍼灸師は個々の症状や体質を考慮し、適切な鍼灸点を選択して施術を行います。個別のアプローチによって、より効果的な治療が期待できます。

頭痛の一般的な治療方法

- 休息とリラクゼーション: 頭痛が起きた時は、十分な休息を取り、リラックスすることが重要です。静かな環境で休息し、ストレスを軽減するためのリラクゼーション法(深呼吸、瞑想、ストレッチなど)を試してみてください。

- 適切な睡眠: 不十分な睡眠や不規則な睡眠は頭痛の原因になることがあります。充分な睡眠時間を確保し、質の良い睡眠を心がけましょう。

- ストレス管理: ストレスが頭痛のトリガーとなることがあります。ストレスを軽減するために、リラクゼーション法やストレス管理テクニック(ヨガ、マインドフルネス、趣味の時間など)を取り入れてみてください。

- 温湿布や冷却パックの利用: 頭痛部位に温湿布や冷却パックを当てることで、痛みや緊張を和らげることができます。個人の好みや症状に合わせて適切な温度を選んで使用してください。

- 適切な飲食: 特定の食べ物や飲み物が頭痛を引き起こすことがあります。自身の体調や症状に合わせて、バランスの取れた食事を摂り、適切な水分摂取を心がけましょう。

- 運動とストレッチ: 適度な運動やストレッチは頭痛の予防や緩和に役立ちます。日常的な運動習慣を作り、筋肉の緊張を緩和することで頭痛を軽減できる場合があります。

- 薬物療法: 軽度の頭痛には市販の鎮痛剤(解熱鎮痛剤)を使用することができます。ただし、頭痛が頻繁に起きる場合や重度の症状がある場合は、医師に相談して適切な処方薬を処方してもらうことが重要です。

頭痛の種類

緊張型頭痛

日常的なストレスや筋肉の緊張によって引き起こされる頭痛です。頭全体を圧迫するような鈍い痛みが特徴です。

片頭痛

特定の一方の側頭部に痛みを感じる頭痛で、激しい痛みや脈動感を伴うことがあります。光や音に敏感になることや吐き気、嘔吐などの症状が現れることがあります。

群発頭痛

短期間で頻繁に発作が起こり、激しい一側頭痛が特徴的な頭痛です。通常、頭痛の発作は同じ側の目の周囲にも現れ、目の充血や涙目などの症状が伴います。

物質過敏性頭痛

特定の物質(例:アルコール、チョコレート、カフェインなど)の摂取後に頭痛が起こる場合があります。

物理的刺激による頭痛

頭部への物理的な刺激(例:帽子の着用、髪の引っ張りなど)によって引き起こされる頭痛です。